2023年12月17日

VFC Olympic Arms URG-I 14 LaRue LT129

VFC K23BベースのURG-Iです。前回はAimpoint 3X MAGを導入しました。

しかし、M XDと3X MAGの高さが合わず見た目が揃いませんでした。原因はM XDが純正のQRPマウント、2X MAGがLaRue製のハイマウントLT649を使用したからです。この高さを揃えるにはどちらかのマウントを交換するしかありません。

そこで、LaRue LT129を導入しました。LT649同様にLower 1/3の規格に合ったハイマウントです。

反対面にはメーカーロゴとコンパートメントがあります。

コンパートメントはコイン等で反時計回りに回すことで開けることが出来ます。内部には当時のM68CCOを動かすのに必要だったDL1/3Nが1個入ります。また、蓋にはOリングが填めてあるので防水機能もあるようです。

裏面にはモデル名とレールに装着する際の溝があります。LT649では凸が1個でしたが2個ありますね。

外観の確認が終わったので実際にドットサイトを取り付けます。Aimpoint COMP M XDを用意しました。マウントにM68の印字がありますが、COMP MもM68なのでセーフだと思います。

マウントのリング部分にM XDをセットします。上下、計4箇所のトルクスネジを外すとリングの手前側を取り外すことが出来ます。

固定したい位置に調整した後にトルクスネジを締めて固定完了です。純正マウントもなのですが、マウントを着脱する際は電池ボックスの蓋を毎回外さないといけないのが地味に面倒です。

URG-Iのレールに取り付けました。レバー式なので手軽に装着することが出来ます。位置を調整しやすいようにレールカバーを取り外していますが、結局レールカバーが付いていなかった場所に取り付けてしまいました。

前回QRPマウントの取り付け位置と同じ場所ですが、LT129はドットサイトが前方にシフトするような形状なのでM XDはQRPマウント時より前のめりになっています。

更に後部にLT649とAimpoint 3X MAGを取り付けました。

同規格のLower 1/3なので高さが揃いました。

M XDを点灯させると純正よりハイマウントになっていることが分かりますね。

ドットサイトとマグニファイアの距離も余裕が出ましたね。

余談ですが、この位置だとMBUS リアサイトが展開できないように見えてマグニファイアを倒せば問題なく展開可能です。アイアンサイトが必要な状況ではマグニファイアの出番もないですしこれで問題ないのではと思います。

折角なのでコンパートメントに予備の電池を詰めました。M XDの電池寿命は100 ~ 1000時間と現行モデルと比べると見劣りする数字なので本体にスペアを同梱できるのは安心できます。

というわけでLT129でした。今回はここらへんで終わります。

2023年08月18日

VFC Olympic Arms URG-I 11 Aimpoint 3X MAG LaRue LT649

VFC K23BベースのURG-Iです。前回はAimpointのドットサイトを搭載しました。

ドットサイトを前寄りに配置した結果、MBUSとM XDの間に微妙なスペースが空きました。マグニファイアが丁度入りそうなスペースですね。

というわけでAimpointの3X MAGを購入しました。ドットサイトがAimpointなのでマグニファイアもAimpoint。また、Comp M XDがかなり古いドットサイトなので旧型の3X MAGで揃えてみました。

サバゲー中に倍率を気軽に切り替えながらゲームを行いたいため、取り外し式の純正ツイストマウントではなく、可倒式マウントのLaRueのLT649を選んでいます。

上から見るとこんな感じです。Aimpointのロゴが良い感じですね。

LT649の裏面はこんな感じです。右のレバーでピカティニーレールを挟み込んで固定を行います。

マグニファイアを倒したり起こしたりする際はマグニファイアを掴んで引っ張って移動させます。所定の位置で手を離すと溝にハマって固定されるという構造です。

また、LaRue製品特有のQDスピードレバーはノブを引っ張ってロックを解除し、そのまま回転させるとピカティニーレールから取り外しができるという非常に手軽なメカニズムで着脱が可能になっていて便利そうです。

という訳で取り付けてみましたが滅茶苦茶近いですね。

一応、この状態でも問題なくマグニファイアは動かすことが出来ます。

が、それよりなによりM XDと3X MAGの高さが異なります。これはM XDの純正マウントがアイアンサイトと同じ高さなのに対し、LT649がアイアンサイトより高い、所謂"Lower 1/3"というハイマウントなのが原因のようです。知りませんでした……。

ただ、見た感じは高さがズレているのですが、覗いてみると案外普通にドットサイトを使用することが出来ます。3倍の拡大鏡なのでドットの大きさも3倍になるかと思いましたが、そうでもなさそうです。どういう原理かイマイチ分かりませんが、なんにせよ使いやすそうです。

倒した状態もかなりカッコいいです。片手で切り替えできるため、即座に倍率を切り替えることが出来、性能面でもサバゲーでかなり頼れそうです。

後はこのマウントのズレをどうにかすれば良さそうですね。使用上は問題ないのですが、見た目がちょっとカッコ悪く感じます。

対策としては1. 純正ツイストマウントを買う。2. Larueのハイマウントを買う。の二択が考えられます。しかし、サバゲーでの運用を考えたときにツイストマウントから外したマグニファイアをどこに格納するか問題の解決先が思い浮かばないので必然的にLaRueのハイマウントの導入でしょうか……。その場合、前にシフトする形でマウントできるLT129が欲しいところですね。

というわけでAimpointの3X MAGとLaRueのLT649でした。今回はここらへんで終わります。

2019年10月14日

Aimpoint Comp M XDの互換性

こんにちは。今日はComp M XDについて書きます。

Embed from Getty Images

こちらの画像ですが、左の方が装備されているドットサイトはラバーストラップが付いてますしAimpoint Comp M2に見えますすね。

しかし、こちらはComp M XDです。対物レンズ側にM2やM3に見られるテーパーがなく、筒とマウントが連続している部分が判別ポイントです。

M XDですが使用例の画像を見ていると結構な確率で脱落防止のワイヤーが破損して弾けてます。上記の使用例も同様にワイヤーが破損した個体にM2のラバーストラップを組み合わせて補修しているのではないでしょうか……。

実際にラバーストラップが装着された個体を所持していますが、このように無理なく組み付いています。

ノーマルのM XDと比較するとこのような感じです。だいぶ印象が変わりますね。気分によって変えてみるのもいいかもしれません。

ここから先は余談ですが、MとM2にはワイヤー以外にも多少の互換性があります。

官給M2に付属してるキルフラッシュもこのように取付可能です。ピッタリですね。

同様にラバーキャップも取付可能です。下の輪っかは取り外しが面倒なので外してますが、これをノブに取り付けた状態でも普通にキャップは着脱可能です。こちらだとドットサイト使用時にフリップキャップほど視界を遮らないのがいいですね。

まあ、ここらへんのパーツを取り付けてる使用例は見たことないですが……。とりあえずキルフラッシュはサバゲーに使う際に安心して運用できそうですね。

短いですが、今回はここらへんで終わります。

Embed from Getty Images

こちらの画像ですが、左の方が装備されているドットサイトはラバーストラップが付いてますしAimpoint Comp M2に見えますすね。

しかし、こちらはComp M XDです。対物レンズ側にM2やM3に見られるテーパーがなく、筒とマウントが連続している部分が判別ポイントです。

M XDですが使用例の画像を見ていると結構な確率で脱落防止のワイヤーが破損して弾けてます。上記の使用例も同様にワイヤーが破損した個体にM2のラバーストラップを組み合わせて補修しているのではないでしょうか……。

実際にラバーストラップが装着された個体を所持していますが、このように無理なく組み付いています。

ノーマルのM XDと比較するとこのような感じです。だいぶ印象が変わりますね。気分によって変えてみるのもいいかもしれません。

ここから先は余談ですが、MとM2にはワイヤー以外にも多少の互換性があります。

官給M2に付属してるキルフラッシュもこのように取付可能です。ピッタリですね。

同様にラバーキャップも取付可能です。下の輪っかは取り外しが面倒なので外してますが、これをノブに取り付けた状態でも普通にキャップは着脱可能です。こちらだとドットサイト使用時にフリップキャップほど視界を遮らないのがいいですね。

まあ、ここらへんのパーツを取り付けてる使用例は見たことないですが……。とりあえずキルフラッシュはサバゲーに使う際に安心して運用できそうですね。

短いですが、今回はここらへんで終わります。

2018年12月26日

Aimpoint Comp M XD

前回はComp Mについて書きましたが、今回はComp M XDについて書きます。

こちらは箱なども現存してます。

後はちょうど電池が入りそうな穴もあるので、新品時は電池も付属していたかもしれません。

Comp Mと同様にDL1/3N(あるいは2N76)をバッテリーケースにセットしてノブを捻るとドットが点灯します。時計回りです。

明るさはComp Mと同様に9段階であり、最初の2段階がNVモードがである点も同じです。画像は明るさ最大ですが、所持しているComp Mよりも明るい気がします。ただ、最大だと光が筒の中に反射するので使用する際は8ぐらいが使いやすいかもしれません。

Comp Mと比較するとこんな感じです。かなりそっくりですね。なんと刻印も同じです。

本来なら前後のフリップキャップを取って比較したい所ですが、捻らずに取る方法が分からないため取れませんでした(取説に筒を捻るなと書いてあります)。公式サイトによれば長さはComp Mは4.3インチ、Comp M XDは5インチとのことですので、XDの方が長いみたいです。

ちなみに、Comp M XDはXDダイオードなる新しいダイオードが搭載されているとのことで、強度が3倍、電池寿命が5倍になったらしいです。

また、外見では横にあるバッテリーケースのキャップがゴツくなったという変更点があるみたいです(左 XD 右 ノーマル)。自分は教えて貰うまで気がつきませんでしたが、わりと目立つ場所なので写真などでも見分けやすそうですね。

1999年に生産開始、2001年1月に製造終了と短命でしたが、初期アフなど00年代の米軍で使用例を確認できます。

こちらは箱なども現存してます。

中身はマウント、マウント用の六角レンチ、取説、布巾ですね。

後はちょうど電池が入りそうな穴もあるので、新品時は電池も付属していたかもしれません。

本体はこんな感じです。ボディはアルミ製でガッシリしていて丈夫そうです。キャップやワイヤーも破損せずに生き残ってます。シリアルが削られていないのも嬉しいですね。また、既に別途用意したQRPマウントを装着しています。

Comp Mと同様にDL1/3N(あるいは2N76)をバッテリーケースにセットしてノブを捻るとドットが点灯します。時計回りです。

明るさはComp Mと同様に9段階であり、最初の2段階がNVモードがである点も同じです。画像は明るさ最大ですが、所持しているComp Mよりも明るい気がします。ただ、最大だと光が筒の中に反射するので使用する際は8ぐらいが使いやすいかもしれません。

Comp Mと比較するとこんな感じです。かなりそっくりですね。なんと刻印も同じです。

本来なら前後のフリップキャップを取って比較したい所ですが、捻らずに取る方法が分からないため取れませんでした(取説に筒を捻るなと書いてあります)。公式サイトによれば長さはComp Mは4.3インチ、Comp M XDは5インチとのことですので、XDの方が長いみたいです。

ちなみに、Comp M XDはXDダイオードなる新しいダイオードが搭載されているとのことで、強度が3倍、電池寿命が5倍になったらしいです。

また、外見では横にあるバッテリーケースのキャップがゴツくなったという変更点があるみたいです(左 XD 右 ノーマル)。自分は教えて貰うまで気がつきませんでしたが、わりと目立つ場所なので写真などでも見分けやすそうですね。

1999年に生産開始、2001年1月に製造終了と短命でしたが、初期アフなど00年代の米軍で使用例を確認できます。

2018年12月26日

Aimpoint Comp M

00年代になると米陸軍の一般部隊でもドットサイトを見かけるようになる気がします。

ドットサイトはシンプルな見た目で格好いいですよね。

そのなかでも有名なのはAimpointのComp M2ですが、今回紹介するのはその先代の先代であるAimpoint Comp Mです。

アルミ製ボディでコンパクトながら丈夫そうです。

耐久性や電池の寿命など性能面では後継機に及ばないのですが、小さくまとまった姿がとても好みです。

M2と比較すると対物側の筒にテーパーついてない点が分かりやすいかなと思います。あとComp M2と違って脱落防止のコードがハンドスピナー状の樹脂ではなくワイヤーです。ただ、このComp Mはそのワイヤーが脱落してます……。

まあ、ワイヤーは放出品や使用例でも紛失してたり切れてたりするので耐久性が低いのかなとは思います。M2以降は材質が樹脂になってますし。

前から見るとこんな感じでレンズが赤いです。ルビーコートが綺麗。

放出品とのことでしたが、傷、凹み、塗装ハゲとかなり使い込まれています。前後カバーも購入時から残ってないです。

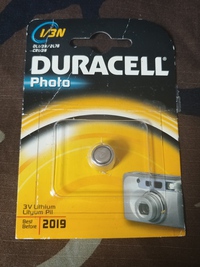

電池は2L76かDL1/3Nというタイプを使用します。自分が今回使用するのはこれです。

よく分かりませんがjapanと書いてあるので日本製の電池みたいです。よく見かけるLR44と比較すると細長いです。

で、これを電池ボックスに入れ、後ろのノブを時計回りに捻ると点灯します。ここら辺はM2と同じなので省略です。

光量は9段階調節可能で写真は9(最大)です。また、Mは最初の2段階がNVモードのため肉眼では見えません。因みにML(別バージョン)にはNVモードが無いそうです。

かなり出来のよいレプリカが過去に存在していたみたいですが、刻印は無いみたいなので、刻印のあるバッテリーケース横を確認することで見分けることが出来そうです。

右の削られてる部分はシリアルナンバーが本来刻印されています。放出時に削られたのかもしれません。

MはM2と異なり納入品、非納入品共に「Made in Sweden」刻印入ってます。お得ですね。

また、Mだけの注意点かもしれませんが、前のレンズカバーを捻るなと説明書にあります。ここは内部と連動しているので下手に弄ると配線にダイレクトアタック決めてしまうみたいです。

自分の個体は回されているからか、内部の筒を押しているらしいバネが筒の中に飛び出してしまってます。悲しい。

まあ、稼働品のComp Mが市場になかなか出てこないので……。

因みに1997年製造開始で1999年に製造終了しました。M2と比較すると短命ですね。

また、その後は後継機であるComp M XDが登場しました。