2022年10月09日

VFC M4 GBBR その9 パーツ交換/PAQ-4取付

先日入手したS2SのPAQ-4をM4に取り付けていこうと思います。 対象はVFCのM4 2015 DXです。

M4にもいろいろな取り付け方がありますが、今回は98年UNCSB装備のようにバレルマウントを使用していこうと思います。

M16A2/M4のバレルにかませて固定する専用のマウントです。

六角穴付きボルトで各部が固定してあるため付属のレンチで分解し、フロントサイトの手前ぐらいに仮締めします。上の突起はハンドガードの放熱穴を通るため、微調整のために完全には固定しません。上側のハンドガードを取り付けた後に本締めします。

下側のハンドガードを取り付け、最後に上から土台を取り付けて完成です。RASを取り外したついでに放出品の実物ハンドガードに交換しました。質感が良いですね。

PAQ-4を取り付ける前にこのスイッチシュラウドを噛ませます。

リモートスイッチを使う場合は必要ありませんが、バタフライスイッチを使用するのであればこれが欲しくなりますね。

主役のPAQ-4です。S2S製のレプリカですが改造したので形状が少々変わっています。

折角なので取り付け前に同社のレプリカPEQ-2Aと並べてみました。こうしてみるとPAQ-4は結構コンパクトですね。

ネジ一本だけで固定する方式なのでネジさえ切り直せば取り付けは簡単です。組み換えが多いサバゲーマーにも優しいですね。

使用例と比較してもなかなか雰囲気が出ているのではないでしょうか? サバゲで使用する場合はダクテぐるぐる巻も再現したいですね。

PAQ-4の取り付けはこれで完了ですが、折角なので他のパーツを換装していきます。

98年装備であればCOMP M XDではなくキャリングハンドルを載せたいですね。

というわけで放出品のキャリングハンドルを載せました。

後はG&P製エンドプレートも放出品に交換していきます。

左がG&P、右が放出品です。正直放出品の仕上げはかなり大味でバリがバリバリです。

ただ、取り付けはスムーズに進みました。組み立ててみるとバリもアジに見えますね。

PAQ-4を装備するついでに90年代風のM4に組み替えてみましたが、シンプルなスタイルのM4もいいですね。

実はシールが届く前に作成したブログ記事だったのですが、投稿したつもりで投稿できていなかったことに今更気づいたので投稿しました。なのでシールが付いていませんが、現在はしっかりシールが付いています。

現在のM4です。実際にダクトテープでぐるぐる巻きにしているので分かりにくいですが、シールがはみ出てますね。

というわけでS2SのPAQ4でした。今回はここらへんで終わります。

2022年07月03日

DNA M16A1 (Model 603)

DNAのM16A1です。今年になって再販された新品を購入しました。

ロアフレームの刻印です。前回のロットでは跳ね馬ロゴの隣に存在していたAR-15の表記が消え、セレクター上部の刻印も変更されています。

銃身は改良前の細いもの、ハイダーはバードゲージで全周にスリットがあるタイプが使用されています。また、銃身にもしっかり刻印が入っています。

ハンドガードは内部のヒートシンクも再現されているようですが、デルタリングが硬すぎて外せず未確認です。VFCのM4はまだ外せる硬さでしたが、こちらは完全にびくともしませんね……。

ダストカバーも外のプレートが小さくロック部がカクカクしたA1の形状を再現しています。

ストックは底面がラバーから変更されメンテナンスキットを入れる蓋が追加されたバージョンです。内部も再現されているのがすごいですね。

ボルトフォアードアシストノブはティアドロップ形状です。A2やM4の円形に見慣れていると新鮮です。

エンジンはVFCのものが搭載されており、チャージングハンドルを引くとボルトが後退してダストカバーが開きます。

ボルトストップを掛けた状態です。ガスブロは実際にボルトが前後するのでこういったギミックが再現されているのが良いですね。

もちろんテイクダウンもスムーズに出来ますが、それでいてロアーフレームとアッパーフレームが隙間なく一致している点に驚きました。すごいですね……。

あとはガスブロの特徴としてモーターがないためグリップが空洞なのを再現できています。ここらへんも気になるポイントなのでガスブロの魅力ですね。

マガジンは以前紹介した DNAの純正マガジンと同じものが付属していました。

ただ、以前のマガジンだとボトムのプレートにあったCOLTのマーキングが消えていました。

これについては以前マガジンを購入した頃に"次回以降はマガジンに刻印が入らないかも"という話を聞いていたのでやっぱりかという感じでした。

ただ、同時期にCOLTマーク入りのプレートも再販されたため、もしかして付属マガジンも刻印有りかと思っていましたのですが、マガジンのプレートまでは刻印が入らなかったようです。

以前、DNAのマガジンを購入した際にプレート単体で購入していたストック品と交換しました。こういうときに予備があると助かりますね。

マガジンの出し入れは比較的スムーズですが、新品だからか自重で落下するほどではありませんでした。ここらへんは使い込めばよりスムーズになると思われます。

というわけでDNAのM16A1でした。これからはガスブロの季節ですし、サバゲに持っていって実際の性能も確かめたいところです。

2021年12月18日

Laser Products H33R 633R 333R (2) / KSC M9 取り付け

今回もKSCのM9とLaser ProductsのH33Rについてです。

前回、テイクダウンラッチの切り欠きの差で敗北したH33Rを調整して取り付けていこうと思います。

左がKSC純正のテイクダウンラッチ、右がLaser Products(以下LP)のテイクダウンラッチです。

見比べてみると純正品は軸の中心まで切り欠きが来ているのに対し、LPの切り欠きはその手前で切り欠きが終わっています。

この数ミリの差でチャンバーが引っかかってスライドが固定位置まで持っていけないようです。

反対面を見ると運がいいことに中心線上にパーティングラインが入っています。これを目安に切り欠きを拡張すれば取り付けできそうです。

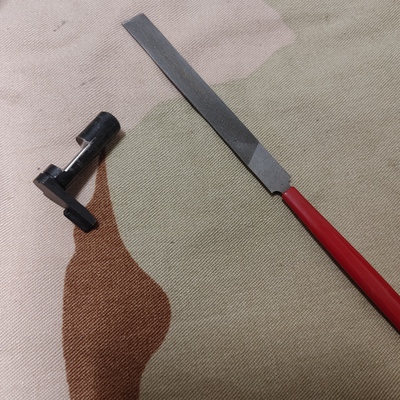

ここで電動工具があればスムーズに調整できるのかもしれませんが、手持ちはこのヤスリ1本だけです。腕力で解決するしかありません。

パーティングラインを目安に削っていきます。

という訳でパーティングラインまで削りました。端部は気分でアールをつけています。この方が組み立てやすそうな気がしました。

加工したテイクダウンラッチを取り付けてみました。軸が飛び出ている長さが純正品より長く、この部分でH33Rを固定するということが分かりやすいですね。

組み立てる前にチャンバーだけをスライドから抜き出し、問題なく取り付けできるか確認します。

取り付けることはできましたが、少々動きが渋いように感じたので調整します。

調整といっても再び金属ヤスリで削るだけですが、削っては組み立てを行い、スムーズに取り付けできるまで繰り返します。

完成したものを並べてみました。切り欠きが深くなったのが分かりますね。このテイクダウンラッチを利用してM9を仮組みします。

無事にスライドを固定できました。よく見るとレバー部の出っ張りの形状が異なるので純正品ではないことが分かりますね。

さて、問題ないことも確認できたのでH33Rと合体します。再度テイクダウンラッチを抜き、ハウジングを押し込みながら組み立てを行います。

そして下部のイモネジをトリガーガードに押し付けて完全に固定します。

最後にスイッチ上部の孔をグリップスクリューで固定すれば完了です。本来はLP製のグリップスクリューに交換するようですが、手元にないのでKSC M9に付属の純正ネジを使用しました。

無事取り付けることができました。L60が装着されているため、この状態だとModel 633Rとなります。

装着状態での表と裏はこんな感じです。

Laser Products時代のモデルのため側面ロゴも古いものになっています。渋いですね。

実際に電池を入れて点灯させます。DL223ACを用意しました。正直、エアガンの反動ならSF123Aを2本入れても問題ないのではとも思いますが、折角持っているので使ってみます。

20年以上前の電池ですが無事点灯しました。65ルーメンと聞くと控えめな印象ですが、実際に見てみると結構明るく感じます。

ライトのON/OFFですが、グリップのテープスイッチを押している間だけライトを点灯させることが可能です。両方にスイッチがあるので両利きに対応しています。

また、左側面のシーソー式スイッチで常時ONにすることも可能です。

続いてL60をL30に交換していきます。

先端を差し替えただけですが、これで333Rとなります。

1セル分短くなったからかバランスが良くなったような気がします。

ただ、流石にR30はそこまで明るく感じませんね。まあ短いだけ取り回しは良くなりますし、明かりのない室内で至近距離とかだと出番なのかもしれません。

という訳でH33R(633R / 333R)でした。無事に取り付けできてよかったです。

今回はここらへんで終わります。

前回、テイクダウンラッチの切り欠きの差で敗北したH33Rを調整して取り付けていこうと思います。

左がKSC純正のテイクダウンラッチ、右がLaser Products(以下LP)のテイクダウンラッチです。

見比べてみると純正品は軸の中心まで切り欠きが来ているのに対し、LPの切り欠きはその手前で切り欠きが終わっています。

この数ミリの差でチャンバーが引っかかってスライドが固定位置まで持っていけないようです。

反対面を見ると運がいいことに中心線上にパーティングラインが入っています。これを目安に切り欠きを拡張すれば取り付けできそうです。

ここで電動工具があればスムーズに調整できるのかもしれませんが、手持ちはこのヤスリ1本だけです。腕力で解決するしかありません。

パーティングラインを目安に削っていきます。

という訳でパーティングラインまで削りました。端部は気分でアールをつけています。この方が組み立てやすそうな気がしました。

加工したテイクダウンラッチを取り付けてみました。軸が飛び出ている長さが純正品より長く、この部分でH33Rを固定するということが分かりやすいですね。

組み立てる前にチャンバーだけをスライドから抜き出し、問題なく取り付けできるか確認します。

取り付けることはできましたが、少々動きが渋いように感じたので調整します。

調整といっても再び金属ヤスリで削るだけですが、削っては組み立てを行い、スムーズに取り付けできるまで繰り返します。

完成したものを並べてみました。切り欠きが深くなったのが分かりますね。このテイクダウンラッチを利用してM9を仮組みします。

無事にスライドを固定できました。よく見るとレバー部の出っ張りの形状が異なるので純正品ではないことが分かりますね。

さて、問題ないことも確認できたのでH33Rと合体します。再度テイクダウンラッチを抜き、ハウジングを押し込みながら組み立てを行います。

そして下部のイモネジをトリガーガードに押し付けて完全に固定します。

最後にスイッチ上部の孔をグリップスクリューで固定すれば完了です。本来はLP製のグリップスクリューに交換するようですが、手元にないのでKSC M9に付属の純正ネジを使用しました。

無事取り付けることができました。L60が装着されているため、この状態だとModel 633Rとなります。

装着状態での表と裏はこんな感じです。

Laser Products時代のモデルのため側面ロゴも古いものになっています。渋いですね。

実際に電池を入れて点灯させます。DL223ACを用意しました。正直、エアガンの反動ならSF123Aを2本入れても問題ないのではとも思いますが、折角持っているので使ってみます。

20年以上前の電池ですが無事点灯しました。65ルーメンと聞くと控えめな印象ですが、実際に見てみると結構明るく感じます。

ライトのON/OFFですが、グリップのテープスイッチを押している間だけライトを点灯させることが可能です。両方にスイッチがあるので両利きに対応しています。

また、左側面のシーソー式スイッチで常時ONにすることも可能です。

続いてL60をL30に交換していきます。

先端を差し替えただけですが、これで333Rとなります。

1セル分短くなったからかバランスが良くなったような気がします。

ただ、流石にR30はそこまで明るく感じませんね。まあ短いだけ取り回しは良くなりますし、明かりのない室内で至近距離とかだと出番なのかもしれません。

という訳でH33R(633R / 333R)でした。無事に取り付けできてよかったです。

今回はここらへんで終わります。

2021年12月10日

KSC U.S.9mm M9 ヘヴィウェイト

KSCのM9 HW verを購入しました。

2008年発売のロングセラーモデルです。

表と裏はこんな感じです。ヘビーウェイトなので質感もそれっぽくていい感じですね。

握ってみるとこんな感じです。結構大きいです。

表面の刻印は本来"PB"となるところが"PP"となっている部分は異なりますが、それ以外については実物に準じているようです。

1989年に海兵隊で撮影されたM9の写真と比較してもしっかり再現されていることが分かります。

ただ、1991年撮影のM9の写真を見るとPM部分にホワイトが入ってるように見えます。ホワイトを入れるのもアリかもしれません。

しかし、ここまでリアルだと"PP"刻印なのが痛いですね。

余談ですが、KSCのロゴマークはテイクダウンラッチの下に隠れるように配置されています。KSCは隠れる場所にロゴを入れてくれるのがいいですね。

グリップはBeretta社のロゴマークではなくKSC独自のロゴが入っています。これについてはBerettaロゴのグリップを用意して交換するだけなんとかなりそうです。

それにしても似せようともせずここまで割り切っていると逆に男らしいですね。

KSCのM9はファイアリングピン周りも省略されずに再現されています。見えにくい場所とはいえ、ツルツルだと味気ないですからこういうのは良いですね。

M9のギミックであるデコッキング機能もしっかり再現されています。セーフティに入れるとハンマーが下がり、トリガーがフリー状態になります。

ホップ調整はスライドを引いた状態で専用のレンチを差し込んで行います。いちいち分解しないでいいのは良いですね。

EAGLEのMK5ホルスターに入れてみました。スムーズに出し入れできます。

さて、前回Laser ProductsのSurefire Model 633Rを入手しましたが、残念ながらWAのM9はリアルサイズではないのか取り付けができませんでした。

そこで無加工で取付可能と聞いたKSCのM9を入手しました。

まずは前回敗北したハウジングの取付が可能かどうかの確認です。

上下に分解し、下部に633Rのハウジングを試着してみるとテイクダウンラッチの軸が通る位置に取り付け穴を合わせることが出来ました。これは勝ちですね。

という訳でテイクダウンラッチを交換して633Rを取り付け……できませんでした。

上がKSCの純正テイクダウンラッチ、下がH33Rに付属しているテイクダウンラッチです。わかりにくいですが、H33Rのテイクダウンラッチは純正品よりも切り欠きが浅くなっています。

ここにチャンバーが引っかかってスライドが固定位置まで持っていけませんでした……。

これではハウジングをM9に固定できません。削るなりなんなり対処しないとどうしようもなさそうですね。次回はここに手を出していこうとおもいます。

ウェポンライトが取り付けできないという問題はありましたが、KSCのM9はとてもいいエアガンだったので満足です。

今回はここらへんで終わります。

2008年発売のロングセラーモデルです。

表と裏はこんな感じです。ヘビーウェイトなので質感もそれっぽくていい感じですね。

握ってみるとこんな感じです。結構大きいです。

表面の刻印は本来"PB"となるところが"PP"となっている部分は異なりますが、それ以外については実物に準じているようです。

1989年に海兵隊で撮影されたM9の写真と比較してもしっかり再現されていることが分かります。

ただ、1991年撮影のM9の写真を見るとPM部分にホワイトが入ってるように見えます。ホワイトを入れるのもアリかもしれません。

しかし、ここまでリアルだと"PP"刻印なのが痛いですね。

余談ですが、KSCのロゴマークはテイクダウンラッチの下に隠れるように配置されています。KSCは隠れる場所にロゴを入れてくれるのがいいですね。

グリップはBeretta社のロゴマークではなくKSC独自のロゴが入っています。これについてはBerettaロゴのグリップを用意して交換するだけなんとかなりそうです。

それにしても似せようともせずここまで割り切っていると逆に男らしいですね。

KSCのM9はファイアリングピン周りも省略されずに再現されています。見えにくい場所とはいえ、ツルツルだと味気ないですからこういうのは良いですね。

M9のギミックであるデコッキング機能もしっかり再現されています。セーフティに入れるとハンマーが下がり、トリガーがフリー状態になります。

ホップ調整はスライドを引いた状態で専用のレンチを差し込んで行います。いちいち分解しないでいいのは良いですね。

EAGLEのMK5ホルスターに入れてみました。スムーズに出し入れできます。

さて、前回Laser ProductsのSurefire Model 633Rを入手しましたが、残念ながらWAのM9はリアルサイズではないのか取り付けができませんでした。

そこで無加工で取付可能と聞いたKSCのM9を入手しました。

まずは前回敗北したハウジングの取付が可能かどうかの確認です。

上下に分解し、下部に633Rのハウジングを試着してみるとテイクダウンラッチの軸が通る位置に取り付け穴を合わせることが出来ました。これは勝ちですね。

という訳でテイクダウンラッチを交換して633Rを取り付け……できませんでした。

上がKSCの純正テイクダウンラッチ、下がH33Rに付属しているテイクダウンラッチです。わかりにくいですが、H33Rのテイクダウンラッチは純正品よりも切り欠きが浅くなっています。

ここにチャンバーが引っかかってスライドが固定位置まで持っていけませんでした……。

これではハウジングをM9に固定できません。削るなりなんなり対処しないとどうしようもなさそうですね。次回はここに手を出していこうとおもいます。

ウェポンライトが取り付けできないという問題はありましたが、KSCのM9はとてもいいエアガンだったので満足です。

今回はここらへんで終わります。

2021年09月13日

WA M9(2) スペアマガジン

WAのM9用のスペアマガジンを入手しました。

実は今までマグポの中身は実マグで代用(というのもおかしな話ですが)していたので、サバゲ中でもハンドガンマガジンポーチは完全に飾りでした。

基本的に装備を優先してしまいマガジンは後回しになるのですが、いい加減埋めないとなと思い手を出しました。

JSA装備であれば2本でマグポが埋まるのですが、初期アフ装備のことも考えるとトリプルマガジンポーチも埋めたいので計3本購入しています。

装弾数は実銃より多く25発入り、25 x 4 で計100発です。初期のタナカP226のようにわざわざ少なく調整しているのも雰囲気があっていいですが、サバゲに使うことを考えるとBB弾が多く入るに越したことはありませんね。

折角なので実物のマガジンと比較していこうと思います。

BB弾を保持するためのリップが飛び出ている分ガスマガジンのほうが背が高いように見えますが、実マグの方は実弾が入ると実弾が顔を出す分背が高くなるためトントンです。

頑張って似せようとしている感じがしますね。側面のスリットなど雰囲気はあると思います。細かな形状が違うのはガスタンクという構造上仕方ないですね。

大雑把なシルエットを比較するとガスマガジンの方は実物よりも先細りしているような形状です。

また、底面に関してはガスを注入するバルブとガスタンクの蓋を兼ねているためガスマガジンのほうがゴツいです。

微妙に形が異なるガスマガジンですが、極度に太くなったり長くなったりというほどの違いではないため、汎用的なマガジンポーチであれば問題なく格納できます。

左にガスマガジン、右に実マガジンが入っていますが蓋をしてしまえば分かりませんね。

ただ、カイデックス式のマガジンとなるとガスマガジンの方が先細りしている関係上細いので感触が変わります。

特に自分が持っているタロンフレックスのトリプルマグポの場合、右端のポケットの固定が甘くひっくり返して軽く降るとマガジンが落下します。まあ、左と中央はしっかり固定できているため個体差の範囲だとは思いますが……。

因みにですが、旧タグ時代のタロンフレックストリプルマグポはどのポケットもガッチリ固定できました。

これは旧タグ時代(左)の方がクリップが狭いからだと考えられます。サバゲに使う場合は旧タグの方が良いかもしれませんね。

BHI以外だとLBTとEAGLEを試しましたが両者ともガッチリ固定できました。ここらへんも良さそうですね。

EAGLEの"DMP-TCS-3"は調整できる関係上マガジンの固定は可能ですが、マガジンの露出が大きすぎてガスマグだとちょっと雰囲気が出ないですね。

DMP-TCS-3を装備に使うときは今まで通り実マグをアンコで差しておくほうが良いかもしれません。

ウエスタンアームズのマガジンは微妙に高いのでまとめて集めると結構な出費になりますが、これでハンドガン戦もできるようになったのは大きいですね。サバゲが楽しみです。

今回はここらへんで終わります。

実は今までマグポの中身は実マグで代用(というのもおかしな話ですが)していたので、サバゲ中でもハンドガンマガジンポーチは完全に飾りでした。

基本的に装備を優先してしまいマガジンは後回しになるのですが、いい加減埋めないとなと思い手を出しました。

JSA装備であれば2本でマグポが埋まるのですが、初期アフ装備のことも考えるとトリプルマガジンポーチも埋めたいので計3本購入しています。

装弾数は実銃より多く25発入り、25 x 4 で計100発です。初期のタナカP226のようにわざわざ少なく調整しているのも雰囲気があっていいですが、サバゲに使うことを考えるとBB弾が多く入るに越したことはありませんね。

折角なので実物のマガジンと比較していこうと思います。

BB弾を保持するためのリップが飛び出ている分ガスマガジンのほうが背が高いように見えますが、実マグの方は実弾が入ると実弾が顔を出す分背が高くなるためトントンです。

頑張って似せようとしている感じがしますね。側面のスリットなど雰囲気はあると思います。細かな形状が違うのはガスタンクという構造上仕方ないですね。

大雑把なシルエットを比較するとガスマガジンの方は実物よりも先細りしているような形状です。

また、底面に関してはガスを注入するバルブとガスタンクの蓋を兼ねているためガスマガジンのほうがゴツいです。

微妙に形が異なるガスマガジンですが、極度に太くなったり長くなったりというほどの違いではないため、汎用的なマガジンポーチであれば問題なく格納できます。

左にガスマガジン、右に実マガジンが入っていますが蓋をしてしまえば分かりませんね。

ただ、カイデックス式のマガジンとなるとガスマガジンの方が先細りしている関係上細いので感触が変わります。

特に自分が持っているタロンフレックスのトリプルマグポの場合、右端のポケットの固定が甘くひっくり返して軽く降るとマガジンが落下します。まあ、左と中央はしっかり固定できているため個体差の範囲だとは思いますが……。

因みにですが、旧タグ時代のタロンフレックストリプルマグポはどのポケットもガッチリ固定できました。

これは旧タグ時代(左)の方がクリップが狭いからだと考えられます。サバゲに使う場合は旧タグの方が良いかもしれませんね。

BHI以外だとLBTとEAGLEを試しましたが両者ともガッチリ固定できました。ここらへんも良さそうですね。

EAGLEの"DMP-TCS-3"は調整できる関係上マガジンの固定は可能ですが、マガジンの露出が大きすぎてガスマグだとちょっと雰囲気が出ないですね。

DMP-TCS-3を装備に使うときは今まで通り実マグをアンコで差しておくほうが良いかもしれません。

ウエスタンアームズのマガジンは微妙に高いのでまとめて集めると結構な出費になりますが、これでハンドガン戦もできるようになったのは大きいですね。サバゲが楽しみです。

今回はここらへんで終わります。

2021年08月18日

VFC M4 GBBR その8 ストックポジション4ポジ化

現行で発売されているM4のエアガンはストックポジションが6となっている個体が多いですね。

しかし、90年代後半から00年代初期装備においてはストックポジションが4の個体が欲しいところです。

というわけで今回はストックポジションが4となるように加工していこうと思います。

ストックポジションが4に近いM4といえばVFCのM4 GBBRですね。デフォルトでストックポジションが5となっており、余計な穴が2番目に空いてはいるものの、それを無視すれば動きは4ポジを再現することが可能です。

VFCのM4 GBBRはバッファチューブ後端もフラットになっているためN1ストックを装備してもバッファチューブがはみ出さないという点もポイント高いです。これで4ポジションであれば完璧だったのですが……。

購入当初は4ポジと同等の動きができればそれでいいかと考えていましたが、最大までストックを伸ばした際に本来は無いはずの2ポジ目の穴が見えてしまう点がどうしても気になりました。

こんな感じです。裏面なのでよっぽど見せびらかさない限りは見えませんし気にするようなポイントではないかとも思いますが、気になるものは気になります。

VFCのM4であれば4ポジ化する案は2つ考えられます。A案は恐らく互換性のあるDNAの2ポジバッファチューブを購入して3,4ポジ目を開口する。そしてB案はデフォルトの5ポジストックの2ポジ目を埋める。の2つです。

正直、手を加えた後の見た目が良いのはA案なのですが、ストックが綺麗に収まる大きさの穴を金属に開口するとなるとボール盤のようなマシンが必要になると考えられます。あるいは加工会社に依頼するとかでしょうか。どちらにせよ手元でどうにかできそうにありません。

となるとB案ですね。5ポジの2ポジ目を埋めていい感じに4ポジ風にしていこうと思います。

M4からバッファチューブを取り外しました。なんで5ポジなんでしょうね。最初から4ポジならスッキリするのに……。

とりあえず埋めていきましょう。パテで埋めて削っていきます。

少しでも食いつきを良くするためにパテを盛る範囲をヤスリやリューターで荒らし、近所のホームセンターで売っていたホルツのメタルパテを盛ってみました。

パテなのでヒケるかもしれないと考えとりあえず多めに盛っています。

乾燥するまで放置した後はヤスリでガンガン削っていきます。どうせ塗り直すので周囲の塗装のハゲも気にしません。

ツライチになるまで削りましたが、ここでピンホールが2箇所空いていることに気づきます。まあパテを盛る関係上空気が入り込むのは仕方ないですね。

最初に埋めたのと同じ様に再度盛り付け乾かし、削ります。

というわけで削り終わったのがこちらです。

斜めから見ても穴の周りに段差は見受けられず、指で触っても特に問題はなさそうです。

次は剥げてしまった塗装も合わせて新しく色を塗っていきます。

塗装が必要なのはストック移動用のレール付近のみなのでそれ以外の場所に塗料が飛ばないようにしたほうが良さそうですね。

木の棒に新聞紙を巻いて太らせてバッファチューブに入れて持ち手とし、マスキングテープと新聞紙でマスキングしました。

準備が完了したので塗っていきます。エアガンの塗装といえばでお馴染みのキャロムショットのブラックスチールを吹いていきます。本来は下地に塗り重ねたほうが強くなるらしいですが、多層塗りして塗膜が厚くなると逆にストック移動時に擦れやすくなるかもと考え直接吹きかけました。

塗装完了したものがこちらです。

マスキングも上手くいき、脇に吹きこぼれなどもなく綺麗に塗装ができました。また、綺麗に元の色に馴染んでいます。流石キャロムショットですね。

完全乾燥後はこんな感じです。目を凝らすと微妙に穴の跡が分かりますが、パット見は完全に4ポジションではないかなと思います。

M4にバッファチューブを取り付け、N1ストックを取り付けて伸縮を繰り返して具合を確かめてみます。レバーをしっかり握った状態で最短から最長を数十回移動させてみました。

塗装は軽く剥がれていますが、パテにダメージはなさそうです。成功ですね。

ただ、パテはあくまでパテですし、直接固定用の金具と擦れるとパテが剥がれるかもしれません。ストック伸縮時はちゃんとレバーを握ったまま気を付けて移動していこうと思います。

正直、加工前後で外観が大きく変わったわけではありませんが、少しでも組みたい装備に近づけたので満足です。今回はここらへんで終わります。

2021年06月29日

GHK GKMS(AKMS) 2 外装カスタム

前回に引き続きGKMS(AKMS)です。

今回はAKMSの外装をカスタムするためのパーツを用意しました。

上段はコットンスリング、下段は左から木製ハンドガード(ロア/アッパー)、木製グリップ、マズルプロテクターです。

すべて実物名義で出品されているものを購入しました。折角取り付けるなら実物がいいですよね。

まずはマズルプロテクターを交換していきます。後々邪魔になるクリーニングロッドは予め抜き取ってスタートです。

マズルプロテクターは逆ネジでハマっているだけでなく、上部の出っ張り部分で緩まないように固定されています。

そのため、上部の出っ張りを指を押さえつつプロテクターを回すことで取り外し可能です。

折角なので取り外したマズルプロテクターと並べてみました。

正直、実物のハズの右の方が表面は凸凹していたり、側面のカット部がネジ止めの溝とズレていたりと大アジです。

まあ、たくさん作られた物ですし中にはこのような個体もあったということなのかもしれません。

上が交換前、下が交換後です。交換前のプロテクターは整った見た目で綺麗でしたが、交換後は荒々しさが良い味を出しているのではないかと思います。これはこれでアリですね。

次はグリップを交換していきます。

グリップはこの底面のネジ一本で固定されています。

しかし、メス側は独立したブロック状のパーツなのでこのまま取り外すとメス側が内部を転がり、グリップの再取り付けが困難です。

反対側から抑えたほうがスムーズなのである程度分解していきます。

まずはデッキロックを押し込みながらトップカバーを取り外します。

続いてデッキロック、バッファー、ボルトの順でスライドさせて抜き取ります。

ガスブロは電動と違いアナログチックなパーツで構成されているのが良いですよね。雰囲気があります。

話が逸れましたが、ここまで取り外すとグリップ固定用のブロックが見えます。

画像中央にある真ん中に穴のある長方形のパーツがそれです。

これが転がりまわるのでグリップ交換時には片手で抑えておく必要があります。

その状態でグリップを差し込み、ネジを締めると取り付け完了です。

続いてハンドガードです。画像のレバーを回すとハンドガードのロックが外れます。

この状態で内部にロッドなどつっかえるものが無ければ、アッパーハンドガードは腕力で取り外し可能です。

すると隠れていたレバーが見えるようになります。これを跳ね上げるとロアハンドガードのロックが外れます。

こちらはハンドガードを本体に差し込んで固定されているので、引っ張ると抜けます。

前回にも書きましたが内部は真っ黒に炭化しています。多分銃身が焼け付くまで撃ち続けたんだと思います。

さて、分解が完了したので実物ハンドガードに交換していきます。ここが一番時間がかかりました。

アッパーハンドガードは回転させることで取り外し可能です。取り外すのは比較的簡単です。

それでは実物ハンドガードを取り付けていきます。

しかしここで回転が止まりました。どれだけ捻ろうと、樹脂ハンマーで連打してもビクともしません。引っかかりました。

実はこのハンドガード2万円したのであんまり手を加えたくなかったのですが、こうなると削らざるを得ません。

前の方が引っかかっているようなので適当に当たりをつけつつ、ナイフでザックリ削り、ヤスリで調整を行いました。その後、試着→再調整を繰り返しなんとか取り付きました。

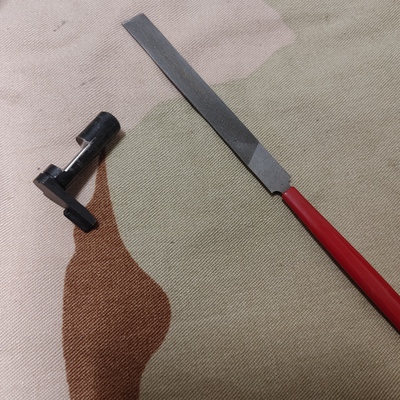

活躍したナイフ(ナイトホーク)とヤスリ(スーパーツール)です。手持ちに丁度いい工具がなかったので装備のコレクションを使用しましたが、適度に使用感も欲しかったのでちょうどよかったです。

ロアハンドガードは差し込んで固定するだけで交換終了です。

前面にバネが入っていないタイプのハンドガードなので、むしろ交換前より取り付けが楽でした。

あとは分解と逆手順で組み付ければ元通りです。

そういえば取り外した際に並べて撮影してみました。上がレプリカ(多分)、下が実物です。比較してみるとソックリです。

プラスチック製のフェイクウッド→リアルウッドだと大きく変化しそうですが、リアルウッド→リアルウッドなのであんまり変わらないですね。

最後にスリングを取り付けます。

滲んでいてハッキリとは読めませんが1978?とスタンプが押してあります。製造年なら50年以上前の個体となります。年代物ですね。実際匂いと鉾っぽさが酷いです。

スリングは特に加工などはなく普通に引っ掛けるだけで取り付け完了です。

これで装備したかったパーツへの換装が完了しました。

ビフォーアフターはこんな感じです。

いい雰囲気を出せるようになったのではないかなと思います。

今回はここらへんで終わります。

今回はAKMSの外装をカスタムするためのパーツを用意しました。

上段はコットンスリング、下段は左から木製ハンドガード(ロア/アッパー)、木製グリップ、マズルプロテクターです。

すべて実物名義で出品されているものを購入しました。折角取り付けるなら実物がいいですよね。

まずはマズルプロテクターを交換していきます。後々邪魔になるクリーニングロッドは予め抜き取ってスタートです。

マズルプロテクターは逆ネジでハマっているだけでなく、上部の出っ張り部分で緩まないように固定されています。

そのため、上部の出っ張りを指を押さえつつプロテクターを回すことで取り外し可能です。

折角なので取り外したマズルプロテクターと並べてみました。

正直、実物のハズの右の方が表面は凸凹していたり、側面のカット部がネジ止めの溝とズレていたりと大アジです。

まあ、たくさん作られた物ですし中にはこのような個体もあったということなのかもしれません。

上が交換前、下が交換後です。交換前のプロテクターは整った見た目で綺麗でしたが、交換後は荒々しさが良い味を出しているのではないかと思います。これはこれでアリですね。

次はグリップを交換していきます。

グリップはこの底面のネジ一本で固定されています。

しかし、メス側は独立したブロック状のパーツなのでこのまま取り外すとメス側が内部を転がり、グリップの再取り付けが困難です。

反対側から抑えたほうがスムーズなのである程度分解していきます。

まずはデッキロックを押し込みながらトップカバーを取り外します。

続いてデッキロック、バッファー、ボルトの順でスライドさせて抜き取ります。

ガスブロは電動と違いアナログチックなパーツで構成されているのが良いですよね。雰囲気があります。

話が逸れましたが、ここまで取り外すとグリップ固定用のブロックが見えます。

画像中央にある真ん中に穴のある長方形のパーツがそれです。

これが転がりまわるのでグリップ交換時には片手で抑えておく必要があります。

その状態でグリップを差し込み、ネジを締めると取り付け完了です。

続いてハンドガードです。画像のレバーを回すとハンドガードのロックが外れます。

この状態で内部にロッドなどつっかえるものが無ければ、アッパーハンドガードは腕力で取り外し可能です。

すると隠れていたレバーが見えるようになります。これを跳ね上げるとロアハンドガードのロックが外れます。

こちらはハンドガードを本体に差し込んで固定されているので、引っ張ると抜けます。

前回にも書きましたが内部は真っ黒に炭化しています。多分銃身が焼け付くまで撃ち続けたんだと思います。

さて、分解が完了したので実物ハンドガードに交換していきます。ここが一番時間がかかりました。

アッパーハンドガードは回転させることで取り外し可能です。取り外すのは比較的簡単です。

それでは実物ハンドガードを取り付けていきます。

しかしここで回転が止まりました。どれだけ捻ろうと、樹脂ハンマーで連打してもビクともしません。引っかかりました。

実はこのハンドガード2万円したのであんまり手を加えたくなかったのですが、こうなると削らざるを得ません。

前の方が引っかかっているようなので適当に当たりをつけつつ、ナイフでザックリ削り、ヤスリで調整を行いました。その後、試着→再調整を繰り返しなんとか取り付きました。

活躍したナイフ(ナイトホーク)とヤスリ(スーパーツール)です。手持ちに丁度いい工具がなかったので装備のコレクションを使用しましたが、適度に使用感も欲しかったのでちょうどよかったです。

ロアハンドガードは差し込んで固定するだけで交換終了です。

前面にバネが入っていないタイプのハンドガードなので、むしろ交換前より取り付けが楽でした。

あとは分解と逆手順で組み付ければ元通りです。

そういえば取り外した際に並べて撮影してみました。上がレプリカ(多分)、下が実物です。比較してみるとソックリです。

プラスチック製のフェイクウッド→リアルウッドだと大きく変化しそうですが、リアルウッド→リアルウッドなのであんまり変わらないですね。

最後にスリングを取り付けます。

滲んでいてハッキリとは読めませんが1978?とスタンプが押してあります。製造年なら50年以上前の個体となります。年代物ですね。実際匂いと鉾っぽさが酷いです。

スリングは特に加工などはなく普通に引っ掛けるだけで取り付け完了です。

これで装備したかったパーツへの換装が完了しました。

ビフォーアフターはこんな感じです。

いい雰囲気を出せるようになったのではないかなと思います。

今回はここらへんで終わります。

2021年06月27日

GHK GKMS(AKMS)

GHKのAKMSことGKMSです。インターネットで中古品を入手しました。

各部は入手時からウェザリング済みでいい感じに地肌が見えています。

ただ、使い込まれた訳では無いので各部のエッジは鋭く、セレクターやストックなどの可動部は硬いです。

特にストックの肩当て部は非常に固く、展開格納に一苦労です。油を差してみましたが特に変わらなかったので使い込んで柔らかくしていくしかなさそうです。

リアサイトは非常にシンプルな構造です。

AK系のリアサイトは高さ調整がわかりやすいですね。サイドのツマミを押してスライドするだけで調整可能です。

まあ、エアガンの場合は表示通りの射程は無いですし、自分が合わせたいところで好きに合わせてゼロインしていけば良いんじゃないんでしょうか?

ハンドガードとグリップについては商品説明に交換したなどの記述はなかったので恐らくGHK純正のままです。

グリップについてはベークライト風のプラスチックと思われますがかなり雰囲気があります。

ハンドガードについてはリアルウッドなので普通に満足できますね。

ちなみにですが、このハンドガードは昔のオーナーがウェザリングの一環で焼いたらしく、内部は真っ黒に炭化しています。ハンドガードが炭化するほどとなるとバレルが真っ赤まで撃ちまくったという想定なのでしょうか? 使用者はシロー・アマダだったのかもしれません。

あとは何故かバレルの先端にはAKMの竹槍ハイダーではなく、AK47のマズルプロテクターが装着されていました。

こちらも商品説明に特記はなかったのでレプリカのようですが、かなり出来が良いように見えるのでLCT等しっかりしたブランド製品なのかもしれません。

マガジンの外装部分はだいたいスチール製です。しかしAKMSに引っ掛ける部分は亜鉛です。どんどん削れているのでいずれハマらなくなりそうです。

各部のエッジはバリバリで、マグチェンジの練習をしていたらノーメックスグローブに切り傷を負いました。92年コントラクトの比較的古い個体だったので普通にショックです。

外装についてはこんなところでしょうか。

ちなみにですが、ホップ調整は内部に備えられたダイアルを回して行います。

レンチや専用ジグなどがいらないので調整しやすいのはいいですね。

初速は70いかない程度と頼りないですが、海外製エアガン特有の鬼ホップなどはありません。中古なので詳細不明ですが、前オーナーが調整済みということでしょうか? まあ、なんいせよホップの効きは良く弾道も素直で扱いやすくノロノロの弾を吐き出す個性的なエアガンです。

とりあえず前回サバゲーで使用してみましたが、サバゲ中に連射していて息切れを感じるような場面や急な動作不良等はなく、国産ガスブロと同じ感覚でプレイできました。使用感としては良かったです。

AKMSは色々な装備で使えそうですし、純粋にサバゲでも使っていけそうです。活用していきたいところです。

各部は入手時からウェザリング済みでいい感じに地肌が見えています。

ただ、使い込まれた訳では無いので各部のエッジは鋭く、セレクターやストックなどの可動部は硬いです。

特にストックの肩当て部は非常に固く、展開格納に一苦労です。油を差してみましたが特に変わらなかったので使い込んで柔らかくしていくしかなさそうです。

リアサイトは非常にシンプルな構造です。

AK系のリアサイトは高さ調整がわかりやすいですね。サイドのツマミを押してスライドするだけで調整可能です。

まあ、エアガンの場合は表示通りの射程は無いですし、自分が合わせたいところで好きに合わせてゼロインしていけば良いんじゃないんでしょうか?

ハンドガードとグリップについては商品説明に交換したなどの記述はなかったので恐らくGHK純正のままです。

グリップについてはベークライト風のプラスチックと思われますがかなり雰囲気があります。

ハンドガードについてはリアルウッドなので普通に満足できますね。

ちなみにですが、このハンドガードは昔のオーナーがウェザリングの一環で焼いたらしく、内部は真っ黒に炭化しています。ハンドガードが炭化するほどとなるとバレルが真っ赤まで撃ちまくったという想定なのでしょうか? 使用者はシロー・アマダだったのかもしれません。

あとは何故かバレルの先端にはAKMの竹槍ハイダーではなく、AK47のマズルプロテクターが装着されていました。

こちらも商品説明に特記はなかったのでレプリカのようですが、かなり出来が良いように見えるのでLCT等しっかりしたブランド製品なのかもしれません。

マガジンの外装部分はだいたいスチール製です。しかしAKMSに引っ掛ける部分は亜鉛です。どんどん削れているのでいずれハマらなくなりそうです。

各部のエッジはバリバリで、マグチェンジの練習をしていたらノーメックスグローブに切り傷を負いました。92年コントラクトの比較的古い個体だったので普通にショックです。

外装についてはこんなところでしょうか。

ちなみにですが、ホップ調整は内部に備えられたダイアルを回して行います。

レンチや専用ジグなどがいらないので調整しやすいのはいいですね。

初速は70いかない程度と頼りないですが、海外製エアガン特有の鬼ホップなどはありません。中古なので詳細不明ですが、前オーナーが調整済みということでしょうか? まあ、なんいせよホップの効きは良く弾道も素直で扱いやすくノロノロの弾を吐き出す個性的なエアガンです。

とりあえず前回サバゲーで使用してみましたが、サバゲ中に連射していて息切れを感じるような場面や急な動作不良等はなく、国産ガスブロと同じ感覚でプレイできました。使用感としては良かったです。

AKMSは色々な装備で使えそうですし、純粋にサバゲでも使っていけそうです。活用していきたいところです。

2020年11月22日

VFC M4 GBBR その7 DNA M4用マガジン

今回はDNAのVFC M4互換マガジンについて書こうと思います。

表と裏はこのような感じです。

また、ボトムプレートにCOLTの刻印が施されています。

実物のCOLT製マガジンを所持していないため比較できませんが、見た感じ雰囲気があっていいですね。

このボトムプレートはガスタンクの蓋のネジを隠しており取り外すとタンクへアクセスできる構造です。

これがタンク部です。旧マグと異なり外装=タンク本体となっています。HKマグと同様の構造ですね。ネットとかでHKマグの分解画像を見た感じだとパッキンとかのパーツも同じ形に見えます。

また、旧マグでは背面全体とやけに大きかった蓋は底面だけとかなりコンパクトになり、それに合わせてパッキン部の構造もかなりシンプルになりました。小さくシンプルになったため旧マグよりガス漏れを起こしにくそうなのが良いですね。

ただ、底面に蓋が来た関係上、実物のマガジンには存在しない分割線が側面に現れてしまいました。これはリアルじゃないのでちょっと困ります……。

というわけで側面にダクトテープを巻きつけて隠しました。これでパット見は分割線が分かりません。

更に番号を書き込みました。このような状態で用いられている使用例もあるためいい感じに誤魔化せるのではないかなと思います。

同じようにダクトテープを巻き、その際にパラコードを挟み込んで自作マグプル状態にするのも良いかもしれません。

これまでのVFCのM4は雰囲気はいいのにSTANAGマグが絶版な上に残された旧型はガス漏れしやすく保守しにくいと残念な弱点を背負っていましたが、新型マガジンのおかげで改善されたのではないかと思います。

あとはこの新型マガジンを使用した際の動作性とかですが、そこらへんはサバゲーなどで確認したいところです。

今回はここらへんで終わります。

表と裏はこのような感じです。

また、ボトムプレートにCOLTの刻印が施されています。

実物のCOLT製マガジンを所持していないため比較できませんが、見た感じ雰囲気があっていいですね。

このボトムプレートはガスタンクの蓋のネジを隠しており取り外すとタンクへアクセスできる構造です。

これがタンク部です。旧マグと異なり外装=タンク本体となっています。HKマグと同様の構造ですね。ネットとかでHKマグの分解画像を見た感じだとパッキンとかのパーツも同じ形に見えます。

また、旧マグでは背面全体とやけに大きかった蓋は底面だけとかなりコンパクトになり、それに合わせてパッキン部の構造もかなりシンプルになりました。小さくシンプルになったため旧マグよりガス漏れを起こしにくそうなのが良いですね。

ただ、底面に蓋が来た関係上、実物のマガジンには存在しない分割線が側面に現れてしまいました。これはリアルじゃないのでちょっと困ります……。

というわけで側面にダクトテープを巻きつけて隠しました。これでパット見は分割線が分かりません。

更に番号を書き込みました。このような状態で用いられている使用例もあるためいい感じに誤魔化せるのではないかなと思います。

同じようにダクトテープを巻き、その際にパラコードを挟み込んで自作マグプル状態にするのも良いかもしれません。

これまでのVFCのM4は雰囲気はいいのにSTANAGマグが絶版な上に残された旧型はガス漏れしやすく保守しにくいと残念な弱点を背負っていましたが、新型マガジンのおかげで改善されたのではないかと思います。

あとはこの新型マガジンを使用した際の動作性とかですが、そこらへんはサバゲーなどで確認したいところです。

今回はここらへんで終わります。

2020年05月22日

TANAKA P226 / P226R Mk24作成

00年代のSEALs装備のサブアームといえばMk24ことP226がお馴染みですね。

という訳で、初期アフ装備のサブアームにMk24が欲しくなりました。

個人的にはノーマルな初期P226モデルもいいですが、どうせなら00年代初期に使用例のある過渡期モデルを再現したいところです。

具体的にはレールなし、旧型リアサイト、グリップは刻印あり、スライドはNC切削モデルの組み合わせですね。これを再現するにはP226とP226Rを合体するのが手っ取り早そうです。

そしてタナカはP226とP226Rを出しています。「同じタナカの製品ならニコイチしても動くだろ……」という安直な考えで2種のP226をポチりました。

届いたものがこちらです。どちらもHWモデルです。つや消しで若干キラキラしてるのが良いですね。

旧P226は95年発売、そしてP226Rは旧P226と交代する形で03年に発売されたモデルとなります。どちらもかなり古いですね。

WAのパテント、ASGKに社名……。実銃には無い刻印のオンパレードですね。まあ、国産エアガンなのでここら辺は目を瞑ります。

HW樹脂のため、デコッキングレバーでスレる箇所が金属っぽい輝きを放っています。こういうところもHWの魅力ですね。

P226、P226R共にファイアリングピン周りは非常に残念な見た目です。まあ、設計が古いですからね。

P226Rのキモのレールです。これはこれでモダンな感じ悪くないですが、今回再現したい個体には不要な部分です。これのお陰でニコイチしなければならなくなりました。

因みにですが、P226とP226Rではマガジンが変更になり相互運用は不可能です。個人的には現行で漏れにくい(とのことですがこの個体はガス漏れしている)改良マガジンを使いたかったのですが、旧フレームを使う以上は旧マガジンしか使えません。残念です。

では、分解して合体していこうと思います。(といっても組み換えレベルですが……)

まずはスライドストップレバーを回して中身を中身を取り出します。

こうしてみると余り違いがないように見えますが、微妙に構造が異なります。

ブリーチやバレルハウジングは新造になっています。ブリーチは互換性ありませんでした。残念です。

バレルハウジングについては、ここで交換しておかないと組み立て後にBB弾が詰まります。注意ですね。

このままスライドを交換すれば9割がた完成ですが、その前にリアサイトを交換します。

リアサイトは2本のネジで内側から止まっています。パット見は似ているのでそのまま交換できそうでしたが……。

まさかのポン付け不可能でした。リアサイトの根本の大きさが異なり、スライドに引っかかって上手くハマりません。

仕方がないのでリアサイトがハマるまでスライド側を削ります。幸い、ネジの経と位置は同じなのでこの加工だけで何とかなりそうです。

といっても樹脂製スライドはかなり削りやすく、直ぐに加工は完了しました。

次はグリップです。流石にグリップはポン付けいけるだろと思っていたのですが……。

グリップもポン付け不可能でした。

正確にはハマりはするのですが、微妙にP226Rのグリップの穴と穴の間が狭く、そのまま装着すると常にフレームに力が掛かってしまう状態でした。

HW樹脂に余計な応力を掛けるのは怖いです。という訳でこちらも穴を削りました。

何とか装着完了です。無理矢理取り付けたせいか、握りしめるとグリップがギシギシします。が、個人的には許容範囲内なので妥協します。

スライドストップレバーやトリガーは旧型フレームそのままですが、ここらへん当時の仕様が分かりませんでした……。ただ、スライドストップレバーに関しては2016年でも旧型レバーの個体がSEALの武器庫に置いてあったようですし問題は無いかと思います。

錨刻印に関してもいつ頃のモデルから入っているのか不明だったため一旦保留しました。判明次第どうするか決めたいところですね。

とまあ、そんなこんなで完成です。

少々加工は必要でしたが、予想通り上手く馴染みました。とりあえず弾も出ました。

初速は0.20gで3回測って70、70、68(m/s)です。ハンドガンとしては突貫工事とは思えない数字ですね。十分かと思います。

近くにシューティングレンジがないため弾道や射程は不明ですが、まあサブアームが必要な場面は至近距離とかかなと思うため弾が出れば満足です。

WAのM9と並べてみました。どちらもかなり古いモデルですが、雰囲気あっていいですね。

今回はここらへんで終わります。

という訳で、初期アフ装備のサブアームにMk24が欲しくなりました。

個人的にはノーマルな初期P226モデルもいいですが、どうせなら00年代初期に使用例のある過渡期モデルを再現したいところです。

具体的にはレールなし、旧型リアサイト、グリップは刻印あり、スライドはNC切削モデルの組み合わせですね。これを再現するにはP226とP226Rを合体するのが手っ取り早そうです。

そしてタナカはP226とP226Rを出しています。「同じタナカの製品ならニコイチしても動くだろ……」という安直な考えで2種のP226をポチりました。

届いたものがこちらです。どちらもHWモデルです。つや消しで若干キラキラしてるのが良いですね。

旧P226は95年発売、そしてP226Rは旧P226と交代する形で03年に発売されたモデルとなります。どちらもかなり古いですね。

WAのパテント、ASGKに社名……。実銃には無い刻印のオンパレードですね。まあ、国産エアガンなのでここら辺は目を瞑ります。

HW樹脂のため、デコッキングレバーでスレる箇所が金属っぽい輝きを放っています。こういうところもHWの魅力ですね。

P226、P226R共にファイアリングピン周りは非常に残念な見た目です。まあ、設計が古いですからね。

P226Rのキモのレールです。これはこれでモダンな感じ悪くないですが、今回再現したい個体には不要な部分です。これのお陰でニコイチしなければならなくなりました。

因みにですが、P226とP226Rではマガジンが変更になり相互運用は不可能です。個人的には現行で漏れにくい(

では、分解して合体していこうと思います。(といっても組み換えレベルですが……)

まずはスライドストップレバーを回して中身を中身を取り出します。

こうしてみると余り違いがないように見えますが、微妙に構造が異なります。

ブリーチやバレルハウジングは新造になっています。ブリーチは互換性ありませんでした。残念です。

バレルハウジングについては、ここで交換しておかないと組み立て後にBB弾が詰まります。注意ですね。

このままスライドを交換すれば9割がた完成ですが、その前にリアサイトを交換します。

リアサイトは2本のネジで内側から止まっています。パット見は似ているのでそのまま交換できそうでしたが……。

まさかのポン付け不可能でした。リアサイトの根本の大きさが異なり、スライドに引っかかって上手くハマりません。

仕方がないのでリアサイトがハマるまでスライド側を削ります。幸い、ネジの経と位置は同じなのでこの加工だけで何とかなりそうです。

といっても樹脂製スライドはかなり削りやすく、直ぐに加工は完了しました。

次はグリップです。流石にグリップはポン付けいけるだろと思っていたのですが……。

グリップもポン付け不可能でした。

正確にはハマりはするのですが、微妙にP226Rのグリップの穴と穴の間が狭く、そのまま装着すると常にフレームに力が掛かってしまう状態でした。

HW樹脂に余計な応力を掛けるのは怖いです。という訳でこちらも穴を削りました。

何とか装着完了です。無理矢理取り付けたせいか、握りしめるとグリップがギシギシします。が、個人的には許容範囲内なので妥協します。

スライドストップレバーやトリガーは旧型フレームそのままですが、ここらへん当時の仕様が分かりませんでした……。ただ、スライドストップレバーに関しては2016年でも旧型レバーの個体がSEALの武器庫に置いてあったようですし問題は無いかと思います。

錨刻印に関してもいつ頃のモデルから入っているのか不明だったため一旦保留しました。判明次第どうするか決めたいところですね。

とまあ、そんなこんなで完成です。

少々加工は必要でしたが、予想通り上手く馴染みました。とりあえず弾も出ました。

初速は0.20gで3回測って70、70、68(m/s)です。ハンドガンとしては突貫工事とは思えない数字ですね。十分かと思います。

近くにシューティングレンジがないため弾道や射程は不明ですが、まあサブアームが必要な場面は至近距離とかかなと思うため弾が出れば満足です。

WAのM9と並べてみました。どちらもかなり古いモデルですが、雰囲気あっていいですね。

今回はここらへんで終わります。