2025年03月16日

Ranger Body Armor

RBAことRanger Body Armorの実物を入手しました。90年代に第75レンジャー連隊にて使用されていたアーマーです。

90年代ということで1993年のゴシックサーペント作戦を元にした映画“ブラックホークダウン”でレンジャーが……と言いたいところですが、劇中で使用されたアーマーとは形状が異なるようです。

表と裏はこのようになっています。

内面に縫い付けられたエラスティックバンドで背面を体に密着させ、側面のベルクロで長さを調節し、外側に縫い付けられたカマーバンドでアーマーを固定します。プレートキャリアのような方式で着脱しやすいですね。

前面のポケットには下部にベルクロ固定式のフラップがあり、ここからプレートを挿入することが可能です。

肩部はベルクロで長さを調整できるようになっています。首元の露出を最低限に出来そうですね。

背面はプレートを挿入するポケットがないのでかなりスッキリしています。ここが後継装備のPS-930との大きな違いですね。

というわけでPS-930と並べてみました。外観的には背面プレート用ポケットの有無以外には大きな違いはないようです。

内側にタグが縫い付けられている点も同様ですが記載内容に違いがあります。RBAの方には"DAAD05-92-C-9052"とコントラクトナンバーが記載されていますね。

ソフトアーマーについてもPS-930には無いコントラクトナンバーが記載されています。同じ製造社にも関わらず違いがあるのは興味深いですね。

官給品ということで実際に使用されていたのか、ポケット下部には小さな穴が空いています。これについては自分が所有しているPS-930も同様なので、重いプレートを入れて動き回るとそれだけ下部の角が擦れる箇所に負担がかかるのかもしれませんね。

というわけでRBAでした。特定の部隊向けの装備ということでかなり珍しいアーマーなのではないでしょうか? 今回はここらへんで終わります。

2025年03月08日

VFC M16A2 その8 アルマイト処理完了 再組み立て

前回パーティングラインを処理し、ショップにアルマイト処理を依頼したVFC M16A2のレシーバーが帰ってきました。

表と裏はこんな感じです。

M16のグレー系のカラーで処理をしてもらいました。VFC純正のK23Bのアッパーと比較すると色味の違いが分かりやすいですね。

アッパーレシーバー前面のパーティングライン、ロアレシーバー前面のリブは綺麗に無くなりました。かなりスッキリしましたね。

キャリングハンドル内やトリガー周りのパーティングラインも綺麗に消えていましたが、リブは思っていたよりも綺麗に形が残ってしまいました。ここに関してはもっと凹凸をつけて削るべきでしたね。

それではこのレシーバーを使用してM16A2を組み立てていきます。

内部パーツとグリップを取り付け、マグキャッチやボルトキャッチ、バッファチューブとストックと順に取り付けていきます。以前分解組み立てを行ったのでスムーズに組み立てることができました。

続いてアッパーレシーバーを組み立てます。バレルエクステンションは同時に購入した金属製エクステンションを使用しました。スチールボルトを使用するので純正の樹脂製エクステンションよりこちらのほうが安心して運用できますね。

アウターバレルとデルタリングを取り付けて組み立て完了です。

セラコートで再塗装したM4A1と比較するとこんな感じです。どちらも魅力的な色味になったと思います。

今回はここらへんで終わります。

2025年03月02日

VFC M4 GBBR その36 再刻印 セラコート塗装

前回、Zekeのアッパーレシーバーを加工して搭載したVFCのM4ですが、折角なので再刻印とセラコート塗装を依頼することにしてみました。

というわけで再刻印/塗装が完了したレシーバーがこちらです。

VFCの純正より少し明るい黒寄りのグレーカラーになりました。

放出品のキャリングハンドルと比較しても違和感のない色味に仕上がりました。チャコールグレーというやつでしょうか。

なお、再刻印によりシリアルナンバーを変更しています。というのも、VFCは個体によってシリアルナンバーが違うようですが、長年製造しているだけあって現行モデルのシリアルナンバーはかなりの数になっています。今回、新しくV3ロアレシーバーを入手し使用しましたがシリアルはW388XXXでした。

COLT M4A1はW30000Xからシリアルが割り当てられているため、初期のM4A1を再現するには88000丁というのは大きすぎるというわけで再刻印で数字を小さくしています。95年にコルトが報道陣に公開したM4A1が4000番代だったのでかなり初期のモデルの再現ということになります。

Zekeのアッパーレシーバーを搭載したことでフォージマークやリブの形状も初期モデルを再現した形になります。

トップのレールナンバーも無印字で初期の仕様です。

全体的に気になっていた箇所をすべて修正することができました。かなり満足です。

早速組み立てました。レシーバーは初期のM4A1をモデルにしましたが、KAC RASと300mフリップサイトを搭載することで00年代初期の初期アフ仕様としてビルドしています。

純正から色味、形状、刻印を変更することで初期アフ装備にも違和感なく組み込むことができるようになったのでは無いかなと思います。今回はここらへんで終わります。

というわけで再刻印/塗装が完了したレシーバーがこちらです。

VFCの純正より少し明るい黒寄りのグレーカラーになりました。

放出品のキャリングハンドルと比較しても違和感のない色味に仕上がりました。チャコールグレーというやつでしょうか。

なお、再刻印によりシリアルナンバーを変更しています。というのも、VFCは個体によってシリアルナンバーが違うようですが、長年製造しているだけあって現行モデルのシリアルナンバーはかなりの数になっています。今回、新しくV3ロアレシーバーを入手し使用しましたがシリアルはW388XXXでした。

COLT M4A1はW30000Xからシリアルが割り当てられているため、初期のM4A1を再現するには88000丁というのは大きすぎるというわけで再刻印で数字を小さくしています。95年にコルトが報道陣に公開したM4A1が4000番代だったのでかなり初期のモデルの再現ということになります。

Zekeのアッパーレシーバーを搭載したことでフォージマークやリブの形状も初期モデルを再現した形になります。

トップのレールナンバーも無印字で初期の仕様です。

全体的に気になっていた箇所をすべて修正することができました。かなり満足です。

早速組み立てました。レシーバーは初期のM4A1をモデルにしましたが、KAC RASと300mフリップサイトを搭載することで00年代初期の初期アフ仕様としてビルドしています。

純正から色味、形状、刻印を変更することで初期アフ装備にも違和感なく組み込むことができるようになったのでは無いかなと思います。今回はここらへんで終わります。

2025年03月01日

VFC M4 GBBR その35 Zeke レシーバーすり合わせ

前回、INOKATSUのアッパーレシーバーを搭載したVFCのM4ですが、満足できない点が出てきたので別のアッパーレシーバーに交換してみることにしました。

満足できない箇所は2つあり、1つはトップレールのマーキングでもう1つはアッパーレシーバーの形状です。

INOKATSUのアッパーレシーバーにはトップにT2やT6といった番号が彫り込まれています。しかし、初期のM4はトップにマーキングはありませんでした。つまり初期の個体を再現するのであればこの刻印は不要です。

続いてはこのダストカバー前方上部のリブ(?)の形状です。INOKATSUのアッパーだと垂直な直線で整形されていますが、当時の写真を見ているとC AF刻印のアッパーだとこの部分は上に向かって前方へ反るような曲線で構成されていることが分かります。

当時の写真ですが、ダストカバー前方上部のリブの形状が直線ではないことが分かりますね。

トップレールの番号は塗装も入っていないですし、光学機器やキャリングハンドルを取り付ければ見えなくなるのですが、このリブの形状はよく見える場所なので気になります。

しかし、C AFでリブの形状まで再現しているガスガンのアッパーレシーバーとなると選択肢が非常に限られます。WAやINOKATSUはフォージマークがC AFですがリブが垂直、マルイのMWSはリブ形状を再現しているもののフォージマークがセロフォージ。KSCはディマコ、VFCやGHKはセロフォージでフォージマークも形状も異なります。

この部分を再現しているのはZekeが昔発売していたWA用のメタルレシーバーぐらいです。しかし、Zekeのレシーバーは謎の切込みが入っていたりと他の部分がリアルではありません。それでも遠くから見た形状はZekeが一番リアルなのでこちらを搭載しようと思います。

というわけでZekeのWA M4用のレシーバーを用意しました。リアルサイズと書いてあったのでVFCのロアーと合体できるかもしれないと思い購入しました。が、そんな事はありませんでした。仕方ないのですり合わせていきます。

まずはチャージングハンドルが入りません。削って銀色になっているところの高さが低すぎてチャージングハンドルが詰まります。仕方ないので削って拡張します。更にチャージングハンドル先端が来る箇所も狭くてチャージングハンドルの先端がレシーバーに衝突していたので削りました。

ガスチューブが通る穴も開孔されていません。ここも加工が必要ですね。

そもそもアッパーレシーバーがロアレシーバーのハマりません。Zekeのピボットピン側が大きすぎるので削って加工します。

更に後端側も形状が合わず閉じませんでした。ここも削ってすり合わせました。

ここまで加工すればVFCのロアレシーバーに取り付けができますが、ピボットピン、テイクダウンピンが通る穴が小さいのでドリルで拡張する必要があります。

ようやくアッパーレシーバーとロアレシーバーが合体し、ボルトも稼働するようになりました。

ただ、ボルトの位置がVFCより高いのかボルトキャッチが掛からずフルオートも詰まります。ボルトキャッチとフルオートシアを曲げて背を高くすることで対処しましたが、かなり場当たり的な加工になりました。

ついでに外観上記になる箇所を削って整えてすり合わせは完成です。この後、セラコート塗装を依頼して完成ですが長くなるので次回に分けます。今回はここらへんで終わります。

満足できない箇所は2つあり、1つはトップレールのマーキングでもう1つはアッパーレシーバーの形状です。

INOKATSUのアッパーレシーバーにはトップにT2やT6といった番号が彫り込まれています。しかし、初期のM4はトップにマーキングはありませんでした。つまり初期の個体を再現するのであればこの刻印は不要です。

続いてはこのダストカバー前方上部のリブ(?)の形状です。INOKATSUのアッパーだと垂直な直線で整形されていますが、当時の写真を見ているとC AF刻印のアッパーだとこの部分は上に向かって前方へ反るような曲線で構成されていることが分かります。

当時の写真ですが、ダストカバー前方上部のリブの形状が直線ではないことが分かりますね。

トップレールの番号は塗装も入っていないですし、光学機器やキャリングハンドルを取り付ければ見えなくなるのですが、このリブの形状はよく見える場所なので気になります。

しかし、C AFでリブの形状まで再現しているガスガンのアッパーレシーバーとなると選択肢が非常に限られます。WAやINOKATSUはフォージマークがC AFですがリブが垂直、マルイのMWSはリブ形状を再現しているもののフォージマークがセロフォージ。KSCはディマコ、VFCやGHKはセロフォージでフォージマークも形状も異なります。

この部分を再現しているのはZekeが昔発売していたWA用のメタルレシーバーぐらいです。しかし、Zekeのレシーバーは謎の切込みが入っていたりと他の部分がリアルではありません。それでも遠くから見た形状はZekeが一番リアルなのでこちらを搭載しようと思います。

というわけでZekeのWA M4用のレシーバーを用意しました。リアルサイズと書いてあったのでVFCのロアーと合体できるかもしれないと思い購入しました。が、そんな事はありませんでした。仕方ないのですり合わせていきます。

まずはチャージングハンドルが入りません。削って銀色になっているところの高さが低すぎてチャージングハンドルが詰まります。仕方ないので削って拡張します。更にチャージングハンドル先端が来る箇所も狭くてチャージングハンドルの先端がレシーバーに衝突していたので削りました。

ガスチューブが通る穴も開孔されていません。ここも加工が必要ですね。

そもそもアッパーレシーバーがロアレシーバーのハマりません。Zekeのピボットピン側が大きすぎるので削って加工します。

更に後端側も形状が合わず閉じませんでした。ここも削ってすり合わせました。

ここまで加工すればVFCのロアレシーバーに取り付けができますが、ピボットピン、テイクダウンピンが通る穴が小さいのでドリルで拡張する必要があります。

ようやくアッパーレシーバーとロアレシーバーが合体し、ボルトも稼働するようになりました。

ただ、ボルトの位置がVFCより高いのかボルトキャッチが掛からずフルオートも詰まります。ボルトキャッチとフルオートシアを曲げて背を高くすることで対処しましたが、かなり場当たり的な加工になりました。

ついでに外観上記になる箇所を削って整えてすり合わせは完成です。この後、セラコート塗装を依頼して完成ですが長くなるので次回に分けます。今回はここらへんで終わります。

2025年02月16日

VFC M16A2 その7 パーティングライン整形

以前から加工を続けているVFC M16A2ですが、レシーバーの色が黒すぎると感じています。

M4でも黒っぽいと感じる仕上げなので、M16A2だと余計に黒っぽく感じてしまいます。同社のM16A1のようなグレー系の仕上げだったら良かったのですが……。

というわけでこのレシーバーについて塗装を依頼しました。今回は発送する前に気になるパーティングラインを切削してしまいます。

VFCのAR15系エアガンといえばロアレシーバー前面のリブですが、こちらについては既に処理済みです。

他にもVFCのレシーバーは各部のリブに紛れる形でパーティングラインが残っています。M16A2であれば前面以外のリブは残っていたようなので完全に削り取る必要はないですが、中央に一線パーティングラインが走っているのは流石に変なので削っていきます。

まずはキャリングハンドル内のリブを削ります。また、実物のリブは凸凹しているのでパーティングライン以外にある程度リブも削っていきます。

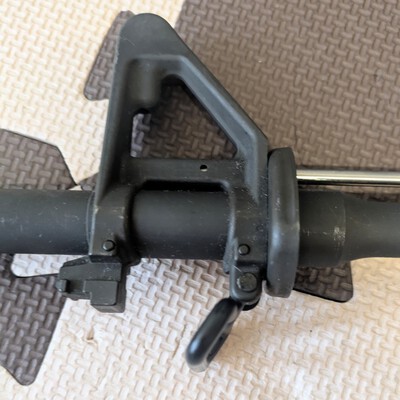

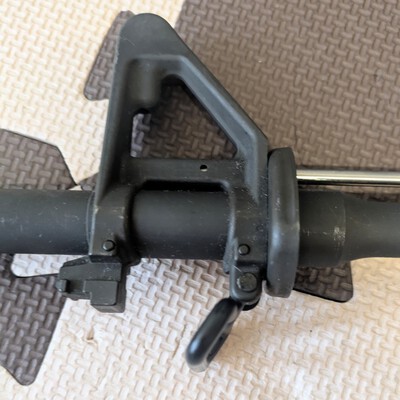

例として実物のM4のキャリングハンドルですが、内側のリブはかなり凸凹していることが分かりますね。均等な形のままでは逆に不自然になりそうです。

トリガー周りもパーティングラインを処理しつつ平滑になりすぎないようにリブに削り加工を施します。

最後にアッパーレシーバー前面のパーティングラインです。ガスチューブを通す穴部分と左右で3分割のようですが、実物にはもちろんこのような段差はありません。というわけで削ります。

パーティングラインの部分だけ削るとそこだけ凹んでしまうので前面を全体的に削りました。

全体的なバランスを見つつパーティングラインの処理が完了しました。後は発送して施工してもらうだけです。というわけで今回はここらへんで終わります。

M4でも黒っぽいと感じる仕上げなので、M16A2だと余計に黒っぽく感じてしまいます。同社のM16A1のようなグレー系の仕上げだったら良かったのですが……。

というわけでこのレシーバーについて塗装を依頼しました。今回は発送する前に気になるパーティングラインを切削してしまいます。

VFCのAR15系エアガンといえばロアレシーバー前面のリブですが、こちらについては既に処理済みです。

他にもVFCのレシーバーは各部のリブに紛れる形でパーティングラインが残っています。M16A2であれば前面以外のリブは残っていたようなので完全に削り取る必要はないですが、中央に一線パーティングラインが走っているのは流石に変なので削っていきます。

まずはキャリングハンドル内のリブを削ります。また、実物のリブは凸凹しているのでパーティングライン以外にある程度リブも削っていきます。

例として実物のM4のキャリングハンドルですが、内側のリブはかなり凸凹していることが分かりますね。均等な形のままでは逆に不自然になりそうです。

トリガー周りもパーティングラインを処理しつつ平滑になりすぎないようにリブに削り加工を施します。

最後にアッパーレシーバー前面のパーティングラインです。ガスチューブを通す穴部分と左右で3分割のようですが、実物にはもちろんこのような段差はありません。というわけで削ります。

パーティングラインの部分だけ削るとそこだけ凹んでしまうので前面を全体的に削りました。

全体的なバランスを見つつパーティングラインの処理が完了しました。後は発送して施工してもらうだけです。というわけで今回はここらへんで終わります。

2025年02月15日

VFC M16A2 その6 フロントサイトリベット交換

dnAのフロントサイトに交換したVFC M16A2ですが、気になる箇所があったので手を加えることにしました。

dnAのフロントサイトにはスリングスイベルを固定するためにカシメが付属しています。

取り外しました。このように両側から挟み込んで固定するタイプの留め具です。しかし、90年代のM16A2のマニュアルを見る限りスイングスイベルを固定していたのはロールピンでもなければカシメでもなく中空リベットのようです。交換時も中空リベットの使用が指定されていました。

比較として実物のフロントサイトです。FマークがあるのでM16A2ではなくM4用のフロントサイトと思われますが、中空リベットで固定してありますね。今回はこの状態を再現します。

というわけでフロントスイングスイベル用のリベットに交換します。左が中空リベットで右がdnA純正のカシメです。中空リベットのほうが先端が広がり固定する関係で丈が長いですね。

フロントサイトにリベットを固定する専用のリベッターもありますが、M16のマニュアルを見る限り米軍はハンマーとポンチで取り付けるように書いてあるのでポンチを使用し取り付けます。先端が丸くなっており、リベットの先端を丸く広げて固定することができます。

裏側からリベットが抜けないように抑えつつ、ポンチをハンマーで叩いてリベット端部を広げて固定しました。カシメやロールピンと比較すると手間がかかりますね。

実物と並べてみました。カシメよりグッと見た目が良くなりましたね。M4のように年代に合わせてサイドスリングアダプターと交換しないといけないような場合は固定式のリベットは不便そうですが、この状態で固定して運用するのであればリベットに交換してしまうのもありだと思います。

dnAのフロントサイトにはスリングスイベルを固定するためにカシメが付属しています。

取り外しました。このように両側から挟み込んで固定するタイプの留め具です。しかし、90年代のM16A2のマニュアルを見る限りスイングスイベルを固定していたのはロールピンでもなければカシメでもなく中空リベットのようです。交換時も中空リベットの使用が指定されていました。

比較として実物のフロントサイトです。FマークがあるのでM16A2ではなくM4用のフロントサイトと思われますが、中空リベットで固定してありますね。今回はこの状態を再現します。

というわけでフロントスイングスイベル用のリベットに交換します。左が中空リベットで右がdnA純正のカシメです。中空リベットのほうが先端が広がり固定する関係で丈が長いですね。

フロントサイトにリベットを固定する専用のリベッターもありますが、M16のマニュアルを見る限り米軍はハンマーとポンチで取り付けるように書いてあるのでポンチを使用し取り付けます。先端が丸くなっており、リベットの先端を丸く広げて固定することができます。

裏側からリベットが抜けないように抑えつつ、ポンチをハンマーで叩いてリベット端部を広げて固定しました。カシメやロールピンと比較すると手間がかかりますね。

実物と並べてみました。カシメよりグッと見た目が良くなりましたね。M4のように年代に合わせてサイドスリングアダプターと交換しないといけないような場合は固定式のリベットは不便そうですが、この状態で固定して運用するのであればリベットに交換してしまうのもありだと思います。

2025年01月25日

Point Blank INTERCEPTOR BODY ARMOR

アメリカ軍が採用していたボディアーマー、INTERCEPTOR BODY ARMORです。ソフトアーマーを内蔵したベストのOTVとトラウマプレートのSAPIで構成されています。

03年の第2歩兵師団での使用例です。他にも初期アフでの使用例などでも有名ですね。

-上記写真の装備解説-

・03年 米陸軍第2歩兵師団の装備考察 その1

・03年 米陸軍第2歩兵師団の装備考察 その2

・03年 米陸軍第2歩兵師団の装備考察 その3

表と裏はこのような感じです。MOLLEに対応したPALSが縫い付けられており、マガジンポーチやキャンティーンカバーなどの対応した装備を取り付けることが可能です。

観音開きでベスト状に着込んでベルクロで固定するタイプです。PASGTのボディアーマーと同様の構造ですね。ただ、3つのドットボタンで強く固定できるように改良されています。

長さ調整は裏のアジャスターで行います。PASGTはエラスティックバンドでしたが、OTVでは体格に合わせた微調整が可能となっています。

背面上部にはドラッグハンドルが縫い付けられています。PASGTの頃と比較すると一気に近代的な見た目に変化しています。

自分が所有しているのはMサイズです。37インチから41インチまでの胸囲に対応しています。

オプションパーツでヨーク、スロート、グローインが付属しています。それぞれソフトアーマーが内蔵されています。

マニュアルによるとMilitary Operational Protective Posture(MOPP)なる指標があり、オプションパーツやプレートの有無で防御力がレベル分けされています。オプションパーツなしではLevel1ですが、ヨークを取り付ければLevel2、更にスロートとグローインを取り付ければLevel3と9mm及び破片に対する防御範囲を拡大することができます。

SAPIです。OTVに装備することで徹甲弾を除くアサルトライフル弾に対する防御を実現するLEVEL4になるらしいです。

背面にはタグが貼り付けられています。製造は02年12月のようなので初期アフ装備というよりイラク戦争装備でしょうか?

経年劣化で角のカバーが破れており内面を見ることができます。一番上には緩衝材のプチプチが敷いてあり、その下に2層のプレートがあるようです。プレート部分は叩くと瀬戸物を叩いたような音がします。

前面は横方向のポケットに挿入します。その際、紐を巻き込む形で入れ込むことで緊急時に紐を引っ張りSAPIを投棄することが可能です。

後面は上からポケットに挿入します。こちらには紐などはありません。

前後にSAPIを取り付けることでINTERCEPTOR BODY ARMORとなります。かなり重いです。

というわけで今回はOTVとSAPIについてでした。00年代米軍においては特殊部隊まで使用例があるアーマーなので使い道は多岐にわたると思います。今回はここらへんで終わります。

2025年01月15日

VFC M4 GBBR その34 INOKATSUアッパー 搭載

久しぶりにVFCのM4です。 これまで色々弄くり回してきたVFCのM4ですが、ここでアッパーレシーバーを交換してみることにしました。

VFC M4はPrimeのアッパーであれば無加工で搭載可能ということを聞いていたのでリアル規格のアッパーであれば問題ないだろうと推測して非純正アッパーを入手しました。

というわけでこちらが入手したINOKATSUのアッパーレシーバーです。中古でアッパーのみ販売していたものを入手したため年代は不明です。

そして今回INOKATSUのアッパーを入手した理由はこの"C AF"マーク、所謂フォージマークです。

初期アフ装備のガスブロM4を組むに当たり細かい部分に拘るとなかなか厳しいのがこのフォージマークです。初期のM4と言えばこの"C AF"というイメージがあるのですが、このマークを現行で再現しているガスガンはMGCの流れを汲むWA M4のみです。大体はセロフォージですね。

まあ、電動ガンで言えばそれこそマルイのスタンダードも次世代もC AFなのでそれを導入すれば完了なのですが、ここまでVFC M4 GBBに手を加えてしまっている以上このまま進むためにC AFのINOKATSUアッパーを導入することにしました。

それではINOKATSUアッパーを組み込んでいきます。

INOKATSUの純正ボルトフォアードアシストノブはダミーなのでVFCのノブを移植します。

特に加工などは必要とせずに交換できました。動作も問題ありません。

VFCロアへの組み込みも問題なく完了しました。少しピンがきついかなぐらいです。といってもV2モデルのような抜き差しでレシーバーが割れそうなレベルのキツさでは無いので許容内です。

INOKATSUのデルタリング部のネジはミリ系らしくVFCの流用ができなかったのでGUARDERのデルタリングを導入しました。

また、VFCのバレルエクステンションは太い(?)のかうまく入らなかったのでINOKATSU対応のバレルエクステンションを購入して導入しています。

残りのパーツも組み込んで完成です。動作については亜鉛ボルトであれば無加工で動作しましたが、クルセイダーのスチールボルトの場合は後端のテーパーが亜鉛ボルトより小さい影響(?)でフルオートで詰まるようです。

これについてはボルト後端のテーパーが大きくなるように削ったら解決しました。サバゲーに導入しても特に不具合も発生しなかったため問題はなさそうです。

というわけで今回はVFCのM4ロアにINOKATSUアッパーを導入しました。これで長年気になっていたフォージマークは解決できました。

VFC M4はPrimeのアッパーであれば無加工で搭載可能ということを聞いていたのでリアル規格のアッパーであれば問題ないだろうと推測して非純正アッパーを入手しました。

というわけでこちらが入手したINOKATSUのアッパーレシーバーです。中古でアッパーのみ販売していたものを入手したため年代は不明です。

そして今回INOKATSUのアッパーを入手した理由はこの"C AF"マーク、所謂フォージマークです。

初期アフ装備のガスブロM4を組むに当たり細かい部分に拘るとなかなか厳しいのがこのフォージマークです。初期のM4と言えばこの"C AF"というイメージがあるのですが、このマークを現行で再現しているガスガンはMGCの流れを汲むWA M4のみです。大体はセロフォージですね。

まあ、電動ガンで言えばそれこそマルイのスタンダードも次世代もC AFなのでそれを導入すれば完了なのですが、ここまでVFC M4 GBBに手を加えてしまっている以上このまま進むためにC AFのINOKATSUアッパーを導入することにしました。

それではINOKATSUアッパーを組み込んでいきます。

INOKATSUの純正ボルトフォアードアシストノブはダミーなのでVFCのノブを移植します。

特に加工などは必要とせずに交換できました。動作も問題ありません。

VFCロアへの組み込みも問題なく完了しました。少しピンがきついかなぐらいです。といってもV2モデルのような抜き差しでレシーバーが割れそうなレベルのキツさでは無いので許容内です。

INOKATSUのデルタリング部のネジはミリ系らしくVFCの流用ができなかったのでGUARDERのデルタリングを導入しました。

また、VFCのバレルエクステンションは太い(?)のかうまく入らなかったのでINOKATSU対応のバレルエクステンションを購入して導入しています。

残りのパーツも組み込んで完成です。動作については亜鉛ボルトであれば無加工で動作しましたが、クルセイダーのスチールボルトの場合は後端のテーパーが亜鉛ボルトより小さい影響(?)でフルオートで詰まるようです。

これについてはボルト後端のテーパーが大きくなるように削ったら解決しました。サバゲーに導入しても特に不具合も発生しなかったため問題はなさそうです。

というわけで今回はVFCのM4ロアにINOKATSUアッパーを導入しました。これで長年気になっていたフォージマークは解決できました。

2025年01月14日

Blackhawk Executive Protection Hip Holster

久しぶりにBHIのナイロンギアです。

Executive Protection Hip Holsterです。ベルトに通して腰に装備するタイプのパンケーキホルスターです。02年、アフガニスタンに展開していた米陸軍特殊部隊にそれらしい使用例があるホルスターですね。

表と裏はこんな感じです。

タグは鳥と文字ロゴが同居していた頃の旧タグかつ韓国生産verです。90年代末期から00年代初期ぐらいでしょうか?

このホルスターは両面に2種類のベルトループが縫い付けられています。中央のベルトループはデューティベルトのような大きなベルト、左右の小さいベルトはBDUベルトのような小さいベルトにそれぞれ対応しています。

両面にループがあるのでベルトの外側にも内側にも取り付けられ、左右両利きにも対応しています。

拳銃はドットボタンで固定するサムブレイクが1つのみ搭載されています。いつものようなベルクロを使用するセキュリティストラップは搭載されていません。

このサムブレイクはベルクロで固定されているため左右入れ替えが可能です。

オメガホルスターのように対応機種が決まっているのでM9が入るか不安でしたが、ジャストサイズでした。番号の書き込みもありますし、もしかしたら米軍放出品かもしれませんね。

というわけでExecutive Protection Hip Holsterでした。これまでレッグホルスターばかりでしたが、今回ヒップホルスターを手に入れたので装備にバリエーションが生まれそうです。今回はここらへんで終わります。

Executive Protection Hip Holsterです。ベルトに通して腰に装備するタイプのパンケーキホルスターです。02年、アフガニスタンに展開していた米陸軍特殊部隊にそれらしい使用例があるホルスターですね。

表と裏はこんな感じです。

タグは鳥と文字ロゴが同居していた頃の旧タグかつ韓国生産verです。90年代末期から00年代初期ぐらいでしょうか?

このホルスターは両面に2種類のベルトループが縫い付けられています。中央のベルトループはデューティベルトのような大きなベルト、左右の小さいベルトはBDUベルトのような小さいベルトにそれぞれ対応しています。

両面にループがあるのでベルトの外側にも内側にも取り付けられ、左右両利きにも対応しています。

拳銃はドットボタンで固定するサムブレイクが1つのみ搭載されています。いつものようなベルクロを使用するセキュリティストラップは搭載されていません。

このサムブレイクはベルクロで固定されているため左右入れ替えが可能です。

オメガホルスターのように対応機種が決まっているのでM9が入るか不安でしたが、ジャストサイズでした。番号の書き込みもありますし、もしかしたら米軍放出品かもしれませんね。

というわけでExecutive Protection Hip Holsterでした。これまでレッグホルスターばかりでしたが、今回ヒップホルスターを手に入れたので装備にバリエーションが生まれそうです。今回はここらへんで終わります。

2025年01月13日

EAGLE TAS-1

VFC M16A2に使用するために新しいスリングを購入しました。

EagleのTAS-1です。90年代末期から00年代前半ぐらいまでの古いモデルと思われます。

いわゆる3点スリングですが、当時の他メーカーと異なりバックルで固定できる見慣れたスタイルですね。

こちら中古品を購入しましたが、取扱説明書も付属していました。

Tactical sling(TAS-1)とあることからTASは"TA"ctical "S"lingの略なのでしょうか? 当時の他EAGLE製品でもDuty Mag PouchでDMPとかだったりします。他メーカーでは製品番号が英数字だけですが、製品名の頭文字だと見分けがつきやすくていいですね。

なお、TASは下部の製品一覧にあるように銃器に合わせて複数のバリエーションが展開されていました。他にも文中に存在しないTAS-7やTAS-1.5などのモデルも存在します。

初期アフだとこの写真の使用例が有名ですが、M4に取り付けているのでTAS-3だと思われます。

TAS-1はM16用のモデルとのことです。付属のイラストもしっかりM16が記載されています。

先端はフロントサイト、後端はストック巻き付けて固定します。

なお、ストック側の留め具にはTの形になるように後ろに飛び出したループがありますが、ここだけ色が違う上に手縫いなので前オーナーが縫い付けたカスタムのようです。同様に自作品と思われるサイドスリングアダプター用らしいアタッチメントも付属していました。

それでは実際にVFCのM16A2に取り付けてみようと思います。

フロントサイト側はフロントサイトポストに巻き付けてドットボタンで固定します。

後端はストックに巻き付けベルクロで固定します。

これで取り付けは完了です。

ACWのバックルを閉じて短い状態で携帯し、親指でACWのバックルをリリースすることでスリングを一気に伸ばすことが可能です。M16A2のサイレントスリングは短いのでサバゲー等で運用する場合はこのようなタクティカルスリングが便利そうですね。今回はここらへんで終わります。

EagleのTAS-1です。90年代末期から00年代前半ぐらいまでの古いモデルと思われます。

いわゆる3点スリングですが、当時の他メーカーと異なりバックルで固定できる見慣れたスタイルですね。

こちら中古品を購入しましたが、取扱説明書も付属していました。

Tactical sling(TAS-1)とあることからTASは"TA"ctical "S"lingの略なのでしょうか? 当時の他EAGLE製品でもDuty Mag PouchでDMPとかだったりします。他メーカーでは製品番号が英数字だけですが、製品名の頭文字だと見分けがつきやすくていいですね。

なお、TASは下部の製品一覧にあるように銃器に合わせて複数のバリエーションが展開されていました。他にも文中に存在しないTAS-7やTAS-1.5などのモデルも存在します。

初期アフだとこの写真の使用例が有名ですが、M4に取り付けているのでTAS-3だと思われます。

TAS-1はM16用のモデルとのことです。付属のイラストもしっかりM16が記載されています。

先端はフロントサイト、後端はストック巻き付けて固定します。

なお、ストック側の留め具にはTの形になるように後ろに飛び出したループがありますが、ここだけ色が違う上に手縫いなので前オーナーが縫い付けたカスタムのようです。同様に自作品と思われるサイドスリングアダプター用らしいアタッチメントも付属していました。

それでは実際にVFCのM16A2に取り付けてみようと思います。

フロントサイト側はフロントサイトポストに巻き付けてドットボタンで固定します。

後端はストックに巻き付けベルクロで固定します。

これで取り付けは完了です。

ACWのバックルを閉じて短い状態で携帯し、親指でACWのバックルをリリースすることでスリングを一気に伸ばすことが可能です。M16A2のサイレントスリングは短いのでサバゲー等で運用する場合はこのようなタクティカルスリングが便利そうですね。今回はここらへんで終わります。